東部中で大事にしている「学び」の姿

ここで紹介すること

このページでは、東部中の「学び」に対する考え方や、実際の子どもたちの「学びの姿」などを紹介していきます。

最初に、現在求められている「学び」のあり方について新学習指導要領で示されていることを簡単にまとめました。それを受けて、東部中ではどのような考え方、サイクルで子どもたちの主体的な学びを引き出そうとしているのかをお伝えします。

今後は、子どもたちの学びの様子を紹介していく予定です。お楽しみに!

新学習指導要領では

『Society5.0』と呼ばれる「超スマート社会」。これからは、AIやIotなどの最新テクノロジーが社会をけん引していく時代がやってきて、今ある仕事の半分が無くなると言われています。

これまでは、指示されたことを指示された通りにこなす力が求められ、忍耐強く努力を重ねて、よい成績を取り、よい学校に入って、よい就職をすることを目的として勉強してきました。そのため、テストでいい点を取ることが何よりも大切にされてきたのです。保護者の皆さんも学校の先生も、みんなそうした教育を受けてきました。

しかし、グローバル化、ICT化、AI化、少子高齢化、人口減少、環境問題といった予測不能な未来の中で、新しいものを生み出していきながら生きていくためには、これまでの教育だけでは足りません。

これからの未来を生きる子どもたちに求められているのは、『未知の状況にも対応できる力』です。

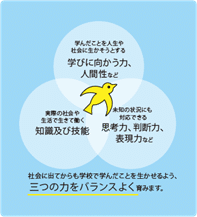

そのため、新学習指導要領では、上にあるような3つの力をバランスよく育むことを大切にしています。

未知の状況にも対応できる力とは?

どのような未来を創っていくのか、どのように社会や人生をよりよいものにしていくのかという目的を自ら考え出せる力。自分の頭でものを考え、自分の頭で新しいものを作りだす力。自ら目的を設定し、その目的に応じて必要な情報を集め、自分の考えをまとめたり、相手にふさわしい表現を工夫したり、答えのない課題に対して多様な他者と協働しながら、目的に応じた納得解を見出したりすることができる力のことを言います。

東部中の学びのサイクル

本校では、子どもたちが主体的に学びを深めることができるよう、上記のようなサイクルを取り入れています。

授業では、子どもたちが自分で考えたり、話し合ったりする時間を大切にしています。

毎日の終わりの会では、「BU手帳]という学習計画帳で、家に帰ってからの学習計画を立てたり自分の生活を振り返ったりする時間を取っています。

帰宅後は、BU手帳を見ながら自分で立てた計画に沿って学習します。

「勉強していてわからなかったところを質問したい」、「単元テストのリトライテストを受けたい」、「自分の好きなこと・得意なことを生かして学びたい」・・・。そんな一人一人のニーズに合わせた個別な学びの時間が「まなびタイム」です。

子どもたちの自律の力、生活習慣、学びに向かう力を伸ばすために、教職員も、日々、指導改善に励んでいます。そんな職員の頑張りもお伝えしていきたいと思います。

BU手帳って?

本校で生徒一人一人が使っているスケジュール帳のことです。「ブラッシュ・アップ(自分を磨き上げる)」という意味から「BU」と名付けられました。

授業と家庭学習をつなぐ大事なアイテムとなっており、自分で学習計画を立てたり学習の調整をしたりしながら、自分の力を高めることができるようにしています。

4月12日には、BU手帳の使い方に関する全校オリエンテーションを行い、BU手帳を使う目的や活用方法、将来にどう活かせるかなどを、実際にBU手帳を見ながら説明をしました。

説明に使った動画のPDFを紹介しますので、ご家庭でのサポートにもお役立てください。

オリエンテーションで話していること

年度当初の初発オリエンテーションでは、学習の約束や東部中生に臨むこと、学びのサイクルをどう組んでいくかやテストのあり方、「まなびタイム」などについても説明しています。

主体的に学びに向かう姿を目指して、学習面でも「自律」の心を大切に育んでいきます。

「わくわくLab」

予測不能なVUCAの時代、そして、Society5.0を生きていこうとしている子どもたちには、新しい未来を切り拓いていく力が求められています。そのためには、主体的に学び、多様な他者と協働して新たな価値を生み出していくことが重要です。「学び」を人生や社会のあり方と結び付けて深く理解し、これからの時代に必要な資質能力を身につけること、そして、生涯にわたって学び続ける人になるためには、「学ぶ」という楽しさを子どものうちにたくさん味わっておく必要があると思っています。

子どもは本来、「学ぶ」意欲にあふれた主体的・能動的な学習者です。適切な環境で、課題を自分事として捉えることができれば、主体的・能動的に力を伸ばすことができる有能な学習者なのです。子どもが自ら伸びようとする方向性の価値に教師が気付き、支援していくことで、「学ぶ」楽しさを存分に味わい、わくわく学ぶ子どもになってほしい。そんな思いで、「わくわくLab」を始めます。

5月2日には、全校で「わくわくLab」のオリエンテーションを行いました。オリエンテーション終了後は、さっそく、自分がどんな「学び」をしようか、自分の得意なこと・好きなことを思いっきりやってみたい!と目を輝かせている生徒の皆さんの姿がありました。

「わくわくLab」オリエンテーションで使用した資料は、下に紹介します。ぜひご覧ください。